Maysa Albert (Ludwig-Maximilians Universität München)

Von den Rändern aus gesehen: Die letzten 100 Jahre Istanbuls aus der Perspektive der Peripherie

3d isometrische Karte von Istanbul. Foto: Maksim Grebeshkov.

In diesem Projekt liegt der Schwerpunkt auf der These, dass es notwendig ist, die komplexe Wechselbeziehung zwischen Stadtzentren und Peripherien sowie das Konzept der “Peripherie” selbst zu retheoretisieren.

Das Ziel besteht darin, städtische Muster und Elemente aus historischer Perspektive zu erforschen, wobei der Fokus auf drei unterschiedlichen Peripherien Istanbuls liegt – Alibeyköy, Beykoz und die Landmauer. Es sollen die sich verändernden Diskurse in diesen Bereichen analysiert werden, wobei soziale Dynamiken und physische Aspekte in Verbindung gebracht werden, um Verbindungen zwischen ihnen im Kontext einer globalen Stadt herzustellen. Durch diese Verknüpfung zielt dieses Projekt darauf ab, räumliche und diskursive Veränderungen zu identifizieren und Einblicke in die Geschichte Istanbuls aus der Perspektive seiner Ränder zu gewinnen, um die Machtverhältnisse der Stadt aufzudecken.

Dayu wird die Forschung verschiedene Kriterien wie etwa Zugänglichkeit, wirtschaftliche Ströme, Infrastruktur und Bevölkerungsstruktur, eingehend untersuchen, um die Hybridität zu erläutern, die aus städtischen öffentlichen Räumen entsteht. Diese Hybridität verwischt die traditionellen Grenzen zwischen Zentren und Peripherien und betont somit die flexible und dynamische Natur, die konventionellen Konzepten städtischer Gestaltung zugrunde liegt.

Die Ergebnisse dieses Projekts werden in Form personalisierter, webbasierter Karten präsentiert, die wesentliche statistische Analysen ermöglichen. Darüber hinaus wird das Projekt story maps verwenden, um die Ereignisse, Probleme, Trends und Muster in Bezug auf die identifizierten Peripherien detailliert darzustellen und dabei auf eine umfangreiche Sammlung von Geodaten zurückzugreifen, die rund um die Uhr zugänglich ist.

Durch die Erforschung der Komplexitäten von Istanbuls Peripherien und ihrer Entwicklung im letzten Jahrhundert strebt das Projekt an, einen Beitrag zur breiteren akademischen Diskussion über die Stadtforschung zu leisten. Die Bedeutung der Peripherien bei der Gestaltung von Machtstrukturen wird bisher selten betont und ist ein wenig erforschter Aspekt der städtischen Geschichte Istanbuls; ihre Behandlung soll zu ein nuancierteres Verständnis der städtischen Entwicklung ermöglichen.

Burcu Yaşin (Concordia University, Montreal)

Lauter, leiser: Akustische Gentrifizierung und die Musik der Roma in der Türkei

Der Klarinettist Eyüp und sein Sohn vor ihrem Haus in Sarigöl, Istanbul. Foto: Paolo Buatti.

Gegenstand dieses Projektes ist die Analyse klanglicher Auswirkungen von Gentrifizierung. Gentrifizierung ist ein globales Problem gegenwärtiger Urbanität. Unabhängig von Ort und Kultur trifft sie überwiegend verwundbare Gemeinschaften. Vertreibungen beeinflussen ihre Lebensgrundlagen, sozialen Netzwerke und ökonomische Situation und führen zu weiterer Marginalisierung im Alltag. In der Forschung werden die Auswirkungen von Gentrifizierung auf lokale Kulturen und künstlerische Praktiken erst in jüngster Zeit thematisiert, wobei ihr Verschwinden und die darauffolgende Erneuerung das größte Interesse finden. Gentrifizierung kann aber auch zu einer Homogenisierung sowohl der lokalen Kultur als auch des Raums führen, ohne kulturelle Praktiken zwangsläufig zu zerstören. Tatsächlich ist der Raum vor allem für Musikkulturen wichtig, die auf informellem Lernen, gemeinschaftsorientierter Aufführung, nicht-schriftlicher Überlieferung und Improvisation beruhen. Massive räumliche Transformationen im städtischen Raum durch Gentrifizierung bewirken dabei radikale Veränderungen in Musikkulturen, die eingehend untersucht werden sollen. Mein Projekt zielt auf die Frage, wie staatlich betriebene städtische Politik marginalisierte Musikkulturen beeinflusst und homogenisiert. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt dabei auf türkischen Roma. Das Projekt behandelt drei, in der vorhandenen Literatur bislang übersehene Themen: (a) die Verbindung von städtischer Politik und marginalisierten Musikkulturen, (b) die Auswirkungen der Gentrifizierung auf Musikaufführungen und Wissensübertragung und (c) die Homogenisierung von Musikstilen und -praktiken aufgrund räumlicher Veränderung. Für die Analyse dieser Themen sollen die Konzepte von acoustemology (klanglicheem Wissen, verbunden mit dem Alltag), Atmosphären und klangliche Gentrifizierung verwendet werden, sowie die Kombination verschiedener Methoden der Archivrecherche, oral history und Ethnographie der Sinne.

Berkay Uluç (University of Michigan, Comparative Literature)

Translinguale osmanische Moderne: Texte, Konzepte und Medien

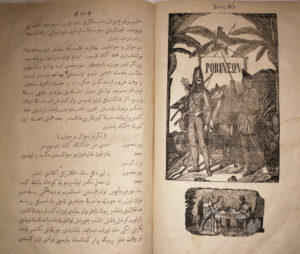

Abbildung: Hikâye-i Robenson, 1869, Milli Kütüphane, 06 Mil EHT A 35981shot

Mit Übersetzung als Schwerpunkt argumentiere ich in meinem Projekt, dass für ein besseres Verständnis der osmanischen Moderne eine besondere Aufmerksamkeit auf den türkisch-arabischen Kulturkontakt gelegt werden muss, die Betrachtungen aber auch darüber hinauszugehen haben. Dadurch können die Verbindungen und Auseinandersetzungen zwischen Türkisch und Arabisch im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert in den größeren Kontext mehrsprachiger, mehrschriftlich und multimedialer Interaktionen innerhalb des Osmanischen Reiches sowie zwischen diesem und Europa gestellt werden. Mein Projekt ist auf vier Themen ausgerichtet – nämlich „Geschichte“, „Sprache“, „Literatur“ und „Ästhetik“ – und stützt sich auf eine Reihe von Archivquellen und Texten; von juristischen Proklamationen über philosophische Abhandlungen bis hin zu übersetzter Literatur und illustrierten Zeitschriften. Die osmanische Moderne durch und über den türkisch-arabischen Kontakt hinausgehend dokumentierend, verkörpern diese Archivregister eine Vielzahl von Übersetzungspraktiken zwischen „muttersprachlichen“ und „fremden“ Sprachen, Schriften und Medien in ihren materiellen Strukturen sowie zwischen „klassischen“ und „modernen“ Epistemologien, Genres und Vokabularien in ihren konzeptuellen Universen. Eine Fallstudie, an der ich arbeite, ist Hikâye-i Robenson – Ahmed Lutfis Übersetzung aus dem Arabischen ins Türkische von Robinson Crusoe aus dem Jahr 1864, der kanonisch als der erste englischsprachige Roman gilt. Die perso-arabische Schrift des osmanischen Türkisch in der Ausgabe von Hikâye-i Robenson aus dem Jahr 1869 wird von einer Reihe visueller und textlicher Elemente begleitet, die wiederum aus einer griechischen Übersetzung des Romans kopiert wurden, darunter solche, die die Machtverhältnisse zwischen dem Protagonisten und seinem „Diener“ Freitag illustrieren. Unter Verwendung von Methoden der Vergleichenden Literaturwissenschaft, der Übersetzungswissenschaft und der Buchgeschichte für die Analyse „translingualer“ Markierungen, die durch die Texte des späten türkisch-arabischen Kontakts entstanden sind – materiell, auf der Buchseite und konzeptionell, in ihrem Inhalt – mache ich ein Angebot, die osmanische Moderne in ihren hegemonialen und heterogenen Facetten zugleich zu erkunden. Während sich die Arbeit an der Schnittstelle zwischen kritischen Osmanistikstudien und kritischen Übersetzungsstudien befindet, möchte sich mein Projekt theoretische Ansätze wie Weltliteratur, Postkoloniale Studien, Queer Studies sowie Ästhetik und Politik zunutze machen und zu ihnen beitragen.